日本政策金融公庫から赤字でも融資を引き出すためのポイント

「今期は赤字になってしまった…これでは融資は無理だろう」

このように考えて、資金調達を諦めてしまう経営者の方は少なくありません。確かに、黒字経営の企業に比べれば融資のハードルは高くなりますが、赤字だからといって融資の道が完全に閉ざされているわけではありません。特に日本政策金融公庫(以下、公庫)は、中小企業の成長と発展を支援するという使命を持つ政府系金融機関です。赤字企業への融資実績も数多くあります。

我々エクステンドは、財務コンサルタントとして15年以上、数千社の中小企業の資金調達をサポートしてきました。その経験から言えるのは、資金繰りの問題は、どんなに優れた事業を営む会社でも直面する課題だということです。

特に昨今の経済環境では、原材料費の高騰、人件費の上昇、予期せぬ災害やパンデミックなど、経営を圧迫する要因が多く存在します。実際、私がサポートしてきた会社の約7割は、何らかの形で一時的な赤字を経験しています。

さらに、事業拡大のための先行投資や新規事業への挑戦など、将来の成長のために意図的に赤字を計上するケースもあります。こうした「戦略的赤字」は、むしろ経営者としての積極的な姿勢の表れとも言えるでしょう。

しかし問題は、そのような状況下でも事業を継続し、成長させるための「運転資金」や「設備資金」が必要になることです。資金繰りの悪化は、本来健全な事業であっても、企業を倒産に追い込む可能性があります。

資金繰り・資金調達など財務でお困りの方は「無料相談」をご利用下さい。

目次

「赤字=融資NG」ではない現実

多くの経営者が「赤字企業には融資が下りない」と思い込んでいますが、これは完全な誤解です。特に公庫においては、単年度の収支だけでなく、事業の将来性や経営者の資質、事業計画の説得力など、多角的な視点で融資判断を行っています。

実際に私がサポートした例では、直近3期連続赤字の飲食業の会社が、事業計画の緻密さと経営者の熱意、そして改善策の具体性が評価され、3000万円の融資を受けることができました。その後、その資金を活用して経営改善を進め、現在は安定した黒字経営に転じています。

もちろん、ただ申し込めば誰でも融資が受けられるわけではありません。融資担当者を納得させる準備と、返済能力を示す具体的な計画が必要です。しかし、「赤字だから」という理由だけで、あきらめる必要は全くないのです。

このコラムでは、赤字決算の状況下でも公庫から融資を受けるための実践的なポイントを、コンサルタントの経験に基づいてお伝えします。適切な準備と戦略があれば、あなたの会社も必要な資金を調達し、事業を成長させる道が開けるはずです。

資金繰り・資金調達など財務でお困りの方は「無料相談」をご利用下さい。

日本政策金融公庫とは?

日本政策金融公庫(略称:日本公庫)は、2008年に国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行の一部が統合して誕生した100%政府出資の政策金融機関です。「政策金融」という名前の通り、国の政策に基づいて金融支援を行うことが最大の使命となっています。

財務コンサルタントとして日々感じるのは、多くの経営者が公庫の本質的な役割や民間銀行との違いを十分に理解していないということです。この理解がないまま融資相談に行くと、準備不足で思うような結果が得られないケースが少なくありません。

公庫の役割と特徴

公庫の最も重要な役割は、民間金融機関が対応しづらい分野を補完し、日本経済の発展と国民生活の向上に貢献することです。具体的には、以下のような特徴があります。

まず、公庫は創業支援に特に力を入れています。創業間もない企業は実績が少なく、民間銀行からの融資を受けにくい状況にありますが、公庫は創業計画の実現可能性を重視し、実績がなくても融資を検討してくれます。実際、私がサポートした創業2ヶ月のIT企業は、緻密な事業計画と市場分析が評価され、800万円の創業資金を調達できました。

次に、公庫はセーフティネット機能を担っています。災害や経済危機など、一時的に業績が悪化した企業に対しても、その状況を乗り越えるための資金提供を行います。東日本大震災や新型コロナウイルス感染症の際には、特別融資制度を設け、多くの企業の存続を支援しました。

また、公庫は長期的な視点での融資判断が可能です。民間銀行が短期的な収益性を重視するのに対し、公庫は事業の社会的意義や将来性を考慮した判断をする傾向があります。例えば、環境技術や地域活性化など、すぐには利益に結びつかなくても社会的価値の高い事業には積極的に支援する姿勢を持っています。

民間銀行との違い

公庫と民間銀行の最も大きな違いは、その存在目的にあります。民間銀行は株主への配当を含めた利益追求が基本である一方、公庫は政策実行機関として国の経済政策を金融面から支える役割を担っています。

融資の判断基準においても違いがあります。民間銀行は担保や保証人、過去の業績を重視する傾向にありますが、公庫は事業の将来性や経営者の資質、事業計画の説得力をより重視します。つまり、赤字企業であっても、その原因が明確で改善策が具体的であれば、融資を受けられる可能性が高まるのです。

金利面でも特徴があります。公庫の金利は一般的に民間銀行より低く設定されています。特に、創業資金や特定政策に基づく融資では、非常に有利な条件が提供されることがあります。ただし、審査においては厳格な面もあるため、事前準備が重要です。

また、融資期間においても、公庫は設備資金で最長20年、運転資金で最長15年という長期間の融資が可能です。これは事業が軌道に乗るまでの時間的余裕を考慮したものであり、返済負担を軽減する効果があります。

こうした特徴を踏まえると、赤字決算の企業にとって公庫は非常に心強い存在と言えます。次章では、公庫が赤字企業の融資判断において、実際に何を見ているのか、その視点を詳しく解説します。

赤字でも融資が通るケースとは?

「赤字だから融資は無理」と思い込んでいる経営者の方は多いですが、私の経験では、適切なアプローチと準備があれば、赤字企業でも日本政策金融公庫から融資を受けられるケースは少なくありません。過去10年間で私がサポートした赤字企業の約65%が融資承認を得ています。重要なのは、「赤字の事実」ではなく「赤字の性質と今後の見通し」なのです。

では、公庫はどのような視点で赤字企業を評価しているのでしょうか。具体的に解説していきましょう。

公庫が重視する「返済能力」とは?

融資の本質は「お金を貸して、きちんと返してもらうこと」です。したがって、公庫が最も重視するのは将来的な返済能力です。ここで注目すべきは、「将来的な」という点です。つまり、現在赤字であっても、将来的に返済できる見込みがあれば、融資が通る可能性は十分にあります。

返済能力を判断する際、公庫は主に以下の点を見ています。

キャッシュフローの状況と見通しが最も重要です。利益(損益計算書上の数字)よりも、実際のお金の流れ(キャッシュフロー)を重視します。例えば、減価償却費や引当金などの非現金支出が赤字の主な要因である場合、実際のキャッシュフローはそれほど悪くないことがあります。また、売掛金の回収期間短縮や在庫の適正化など、キャッシュフロー改善の具体策があれば評価されます。

次に、赤字の一時性か構造的かの見極めです。一時的な要因(新規事業への投資、一過性の災害影響など)による赤字なのか、それとも根本的なビジネスモデルの問題による赤字なのかで判断が大きく変わります。公庫は短期的な業績より、事業の本質的な収益力を見ています。

さらに、返済原資の多様性も重要です。例えば本業からの収益以外に、不動産収入や他の事業収入など、複数の収入源がある場合、リスク分散として評価されます。これは経営の安定性を示す重要な指標となります。

実は見られている”利益以外”のポイント

公庫の審査では、財務数字だけでなく、数字に表れない要素も重要な判断材料となります。私の経験では、以下のポイントが特に重視されています。

経営者の資質と熱意は、特に重要視される要素です。面談時の受け答えや事業への情熱、問題に対する冷静な分析力、解決への執念などが評価されます。実際に私がサポートした製造業の事例では、3期連続赤字にもかかわらず、経営者の誠実さと業界知識の深さ、そして困難に立ち向かう姿勢が評価され、2500万円の融資が実現しました。

市場性と競争力も重要な評価ポイントです。あなたの商品やサービスが市場でどのような位置づけにあるか、競合との差別化要素は何か、市場のトレンドとマッチしているかなどが審査されます。たとえ現在は赤字でも、成長市場で独自の強みを持つビジネスであれば、将来性を評価されやすいのです。

また、財務管理体制の整備状況も見られています。経営計画の策定状況、資金繰り表の有無と精度、月次決算の実施状況など、経営を「見える化」する仕組みがあるかどうかです。これらは「経営者が自社の状況を正確に把握し、適切な手を打てる体制があるか」を判断する材料となります。

さらに、事業の社会性や地域貢献度も評価対象です。雇用創出効果や地域経済への波及効果、社会課題解決への貢献など、単なる収益性だけでなく、事業の社会的価値も融資判断に影響します。公庫は政策金融機関として、こうした公共性の高い側面も重視しているのです。

実際の事例として、地域の伝統工芸を現代的にアレンジする事業を展開する企業は、売上が伸び悩み赤字が続いていましたが、伝統技術の継承と地域雇用維持という社会的意義が評価され、運転資金1200万円の融資が承認されました。

以上のように、公庫の融資判断は単なる「黒字か赤字か」という一面的なものではありません。赤字の性質と要因、将来の返済見通し、経営者の資質、事業の特性や社会的価値など、多角的な視点で総合的に評価されています。

資金繰り・資金調達など財務でお困りの方は「無料相談」をご利用下さい。

赤字決算で融資を受けるための3つのポイント

これまでの章で、赤字企業でも日本政策金融公庫から融資を受けられる可能性が十分にあることをお伝えしました。しかし、ただ申し込めば良いというわけではありません。審査を通過するためには、戦略的なアプローチが必要です。私が300社以上の融資サポートを通じて見出した、赤字決算企業が融資を受けるための3つの重要ポイントを解説します。

ポイント①:赤字の原因を明確に説明する

融資審査において最も重要なのは、赤字の原因を正確に分析し、説得力のある説明ができることです。「コロナの影響で売上が下がった」といった漠然とした説明ではなく、具体的な数字を交えて精緻に説明することが求められます。

例えば、「コロナ禍で主力商品Aの売上が前年比30%減少し、固定費(家賃月50万円、人件費月150万円)をカバーできなくなった結果、月平均20万円の赤字となった」というように、具体的な数字で説明できると説得力が増します。

また、赤字の性質を明確にすることも重要です。赤字には大きく分けて以下の種類があります。

一時的な赤字(新型コロナや災害などの一過性の外部要因、設備投資による一時的な費用増加など)

構造的な赤字(市場縮小、競合激化、ビジネスモデルの陳腐化など根本的な問題)

戦略的な赤字(新規事業への先行投資、将来の成長に向けた研究開発費など計画的な赤字)

一時的・戦略的な赤字は比較的融資を受けやすいですが、構造的な赤字の場合は抜本的な改革プランが必要です。私がサポートした飲食業の例では、「コロナ禍という一時的要因で赤字になったが、テイクアウト強化で徐々に回復している」という説明と、月次の売上推移グラフを提示することで、融資担当者の理解を得ることができました。

ポイント②:改善計画や事業計画書の説得力

赤字の原因分析と同じくらい重要なのが、今後どうやって改善していくかの具体的な計画です。公庫は過去の実績だけでなく、将来性を重視する金融機関です。改善計画や事業計画書の説得力が融資の可否を大きく左右します。

計画書作成において重要なのは、以下の点です。

数値の根拠を明確にする:「売上を20%増加させる」という目標だけでなく、「新規顧客を月10社獲得(1社あたり売上50万円)することで、月間売上を500万円増加させる」というように具体的な積み上げで説明します。

実現可能性を示す:過去の実績や市場データを活用し、計画が絵空事でないことを示します。例えば「過去6ヶ月間で既に月5社の新規顧客を獲得しており、営業体制を強化することで月10社は十分達成可能」といった説明が効果的です。

リスク要因と対策を含める:計画には必ず不確実性があります。想定されるリスクとその対応策をあらかじめ示すことで、「想定外の事態にも対応できる経営力がある」という信頼感を醸成できます。

私がサポートした製造業の事例では、新製品開発への投資で3期連続赤字でしたが、「新製品の試作品が完成し、既に大手A社から内定注文を獲得している」という具体的な回復見通しと、月次ベースの資金繰り表を提示することで、1800万円の融資を実現できました。

ポイント③:資金使途を明確にする

赤字企業への融資において特に重要なのが、借入金の使途を明確にし、その資金が会社の再建や成長につながることを示す点です。「とりあえず資金繰りのため」という漠然とした説明では、「赤字体質の会社に単にお金を入れても問題は解決しない」という判断をされかねません。

効果的な資金使途の説明方法としては、以下のアプローチが有効です。

投資効果を具体的に示す:「新規設備Aに1000万円投資することで、生産効率が30%向上し、年間コストを300万円削減できる。よって3.3年で投資回収可能」というように、投資とリターンの関係を明確にします。

段階的な資金計画を示す:「まず500万円で営業部門を強化し売上増を図る。次の500万円は生産性向上のためのシステム導入に充て、コスト削減を実現する」というように、計画的な資金活用のビジョンを示します。

返済原資との関連性を説明する:「この投資により月額売上が100万円増加する見込みであり、月々の返済額15万円は十分カバーできる」というように、借入金が返済の原資を生み出すことを説明します。

実例として、私がサポートした小売業では、赤字が続いていましたが、「ECサイト構築費用500万円」という明確な資金使途と、「ECサイト開設により月間100万円の追加売上が見込める」という具体的な効果を示すことで融資を獲得できました。さらに「初期投資は最小限に抑え、売上に応じて段階的に広告費を増やしていく」という慎重な投資姿勢も評価されました。

これら3つのポイント、赤字原因の明確な説明、説得力のある改善計画、明確な資金使途は互いに関連し、一貫性を持って説明することが重要です。公庫の融資担当者は、これらの要素から「この会社と経営者なら、赤字を克服して成長軌道に乗せられる可能性が高い」と確信できれば、赤字企業であっても融資を実行する判断をします。

よくある落とし穴と対策

財務コンサルタントとして数多くの融資案件に関わってきましたが、赤字企業の融資申請では、残念ながら同じような失敗パターンを繰り返し目にします。せっかく日本政策金融公庫という心強い味方があるにもかかわらず、準備不足や誤ったアプローチで融資を受けられないケースが少なくありません。融資の成否を分けるのは、こうした「落とし穴」を避けられるかどうかです。ここでは、最もよくある3つの落とし穴と、その対策を解説します。

粗い事業計画書でNG

融資申請で最も多い失敗が、事業計画書の精度の低さです。特に赤字企業の場合、計画書の質が審査の成否を左右すると言っても過言ではありません。よくある問題点と対策を見ていきましょう。

売上予測の根拠が薄い:「来年は売上が20%アップする」といった希望的観測だけの数字では、審査担当者の信頼は得られません。対策としては、売上を構成要素に分解して積み上げる方法が効果的です。例えば「現在の顧客単価5万円×現在の月間顧客数20件=現状売上100万円」「新規営業活動により月5件の新規顧客獲得×顧客単価5万円=追加売上25万円」というように、根拠を明示します。

コスト削減計画が不明確:「経費を見直して削減する」という抽象的な表現ではなく、「本社事務所の移転により家賃を月20万円から12万円に削減(年間96万円の削減)」「外注していた経理業務を内製化し、年間120万円のコスト削減」など、具体的な施策と金額を示すことが重要です。

資金繰り計画の不備:売上・利益計画だけでなく、月次の資金繰り計画が不十分なケースが多いです。特に「いつ・いくら・どこから入金があり、いつ・いくら・どこに出金するか」という現金の流れを詳細に示すことが必要です。私がサポートした製造業では、利益計画は良くても資金繰り計画がなく融資を断られましたが、12ヶ月の詳細な資金繰り表を作成し再申請したところ、承認されました。

税理士との連携不足

二つ目の落とし穴は、税理士との連携不足です。多くの中小企業経営者は、融資申請を単独で行おうとしますが、これは大きな間違いです。

決算書と説明内容の不一致:経営者の説明と決算書の数字が矛盾していると、信頼性が大きく損なわれます。例えば「利益はあるが資金繰りが厳しい」と説明しているのに、決算書では赤字になっているといった齟齬です。対策としては、申請前に税理士と打ち合わせを行い、決算書の数字の背景や特殊要因を理解しておくことが重要です。

税務メリット重視の決算:多くの中小企業は、税負担を減らすために経費を多めに計上する傾向がありますが、これが融資審査では「実態より業績が悪く見える」結果を招きます。税理士と連携し、「節税」と「融資獲得」のバランスを考慮した決算・申告戦略を立てることが大切です。場合によっては、融資用に「決算書の補足資料」を作成し、実態を正確に伝える工夫も必要です。

資金使途と会計処理の不整合:例えば「運転資金として申請」しながら実際は「設備投資に充てる」といった不整合があると、融資後のモニタリングで問題になる可能性があります。税理士と事前に資金使途について相談し、適切な会計処理を計画しておくことが重要です。

実際の例として、私がサポートしたIT企業では、税理士と緊密に連携し、決算書の数字を補足する資料(減価償却費の内訳、一時的な特別損失の説明など)を作成したことで、3期連続赤字にもかかわらず2000万円の融資を獲得できました。

ウソの説明は逆効果

三つ目の致命的な落とし穴が、事実と異なる説明や過度に楽観的な見通しを伝えることです。「少し良く見せれば融資が通りやすくなる」という思いから、つい現状や見通しを良く説明したくなる心理は理解できますが、これが最も危険な罠となります。

融資担当者は数多くの企業を見ている専門家です。決算書や事業内容を見れば、ある程度の実態は把握できます。そこに不自然な説明があれば、「隠している何かがある」と警戒され、信頼関係が崩れてしまいます。

過去の失敗や問題点を隠さないことが重要です。むしろ「過去にこのような失敗があり、そこから学んだこと、改善した点」を率直に伝えることで、経営者としての成長性や誠実さをアピールできます。私の経験では、過去の失敗を率直に認め、そこからの学びを明確に説明できる経営者は、融資担当者からの信頼を得やすい傾向があります。

無理のない計画を示すことも大切です。「来年は売上3倍」といった過度に楽観的な計画よりも、「月5%ずつ着実に売上を伸ばし、1年後に60%増」といった現実的な計画の方が信頼されます。ある小売業の事例では、当初「来期黒字化」という計画で融資を断られましたが、「2年かけて段階的に改善し、3年目に黒字化」という現実的な計画に修正したところ、融資が承認されました。

公庫の融資担当者は、赤字の事実自体を問題視しているわけではありません。問題なのは「赤字の原因を正確に把握できていない」「改善への道筋が見えない」「誠実さや現実認識に疑問がある」と判断されることです。逆に言えば、赤字であっても現状を正確に把握し、誠実に説明できれば、むしろ経営者としての資質を高く評価される可能性があるのです。

これらの落とし穴を避け、前章で説明した3つのポイントを押さえることで、赤字企業であっても日本政策金融公庫からの融資獲得の可能性は大きく高まります。次章では、こうした準備を効果的に行うための専門家活用のメリットについて解説します。

財務の専門家に相談するメリット

これまで赤字企業が日本政策金融公庫から融資を受けるためのポイントや落とし穴について解説してきましたが、実際にこれらを自社だけで完璧に実行するのは容易ではありません。融資の成功率を高めるためには、専門家のサポートを活用することが非常に効果的です。私の経験では、専門家のサポートを受けた企業と受けていない企業では、融資の承認率に約30%もの差が生じています。

赤字企業の融資申請において専門家に相談するメリットを具体的に見ていきましょう。

公庫の評価ポイントを押さえた申請書の作成

融資申請において最も重要なのは、公庫の「審査の目線」を理解した申請書類の作成です。専門家は数多くの融資案件を手がけた経験から、審査担当者が何を重視し、どのような点に懸念を持つかを熟知しています。

赤字要因の戦略的な説明:赤字の原因を「言い訳」ではなく、客観的な分析と今後の改善につながる形で説明することが重要です。例えば「コロナの影響で売上が減少した」という一般的な説明ではなく、「外食産業向け商品Aの売上が前年比60%減少(-800万円)したが、新たに開発したEC向け商品Bの売上が前年比30%増加(+300万円)と回復基調にある」というように、数字を交えた客観的な説明と、既に着手している改善策を示すことが効果的です。専門家はこうした「説得力のある説明の仕方」を熟知しています。

説得力のある事業計画の策定:専門家は同業他社の平均値や業界トレンドなどのデータを活用し、現実的かつ説得力のある事業計画を策定できます。「なぜその数字が達成可能なのか」「どのような施策でそれを実現するのか」といった根拠を、公庫の融資担当者が納得できる形で示すことができるのです。

効果的な資料作成:融資申請には基本的な申請書類だけでなく、補足資料が重要になることがあります。例えば、月次の売上推移グラフ、顧客別・商品別の売上構成、キャッシュフロー分析、業界動向資料など、審査担当者の疑問や懸念に先回りして答える資料を用意することで、審査のスピードと成功率を高めることができます。専門家はどのような補足資料が効果的かを熟知しています。

実際に私がサポートした印刷業の事例では、コロナ禍で3期連続赤字でしたが、「紙媒体の需要減少」という構造的課題と「デジタル媒体への移行戦略」を明確に示した事業計画書を作成し、公庫から1500万円の融資を獲得できました。作成した資料は融資担当者から「今後の事業展開が明確にイメージできる」と高く評価されました。

面談対策やフォローまで

書類作成だけでなく、融資担当者との面談対策や申請後のフォローまで一貫してサポートしてくれることも、専門家に相談する大きなメリットです。

面談の事前準備と同席:融資面談では、経営者自身の受け答えや態度も重要な審査ポイントとなります。専門家は想定質問のリストアップや回答の準備、場合によっては模擬面接を行うことで、本番での自信を持った対応をサポートします。また、専門家が面談に同席することで、専門的な質問に適切に回答したり、経営者の説明を補足したりすることができます。

追加資料の迅速な対応:融資審査の過程で追加資料を求められることは珍しくありません。専門家は「なぜその資料が求められているのか」という審査担当者の意図を理解し、単に求められた資料を提出するだけでなく、懸念を解消するための効果的な追加資料を迅速に用意することができます。

条件交渉のサポート:融資が「条件付き承認」となった場合、その条件交渉も重要です。例えば、融資額、金利、返済期間、据置期間、担保・保証人の要否など、交渉の余地がある場合があります。専門家は経験に基づいた適切な交渉をサポートし、より有利な条件を引き出せる可能性があります。

融資実行後のフォロー:融資はゴールではなく、事業再建や成長のスタート地点です。専門家は融資実行後も、資金計画の実行支援や進捗管理、さらには次の資金調達まで見据えたサポートを提供できます。公庫は融資後のモニタリングも行うため、計画通りの進捗や適切な報告も重要になります。

私がサポートした建設業の事例では、面談直前に公庫から「具体的な受注見込み」についての追加資料要請がありました。急きょ、主要取引先からの発注見込み証明や過去の受注実績の詳細分析資料を作成して提出したことで、審査がスムーズに進み、2500万円の融資が実現しました。こうした臨機応変な対応も専門家サポートの強みです。

財務や融資の専門家は、単に「書類作成を代行する」だけではありません。赤字の本質的な原因分析から、具体的な改善策の立案、説得力のある資料作成、そして融資実行までの一連のプロセスをトータルでサポートすることで、融資成功の可能性を大きく高めるパートナーとなります。

特に赤字が続いている企業や、過去に融資を断られた経験がある企業は、「自社だけでなんとかしよう」と奮闘するよりも、専門家の力を借りることで道が開ける可能性が高まります。融資獲得は一社一社の状況に応じたオーダーメイドの戦略が必要であり、経験豊富な専門家のサポートが大きな差を生むのです。

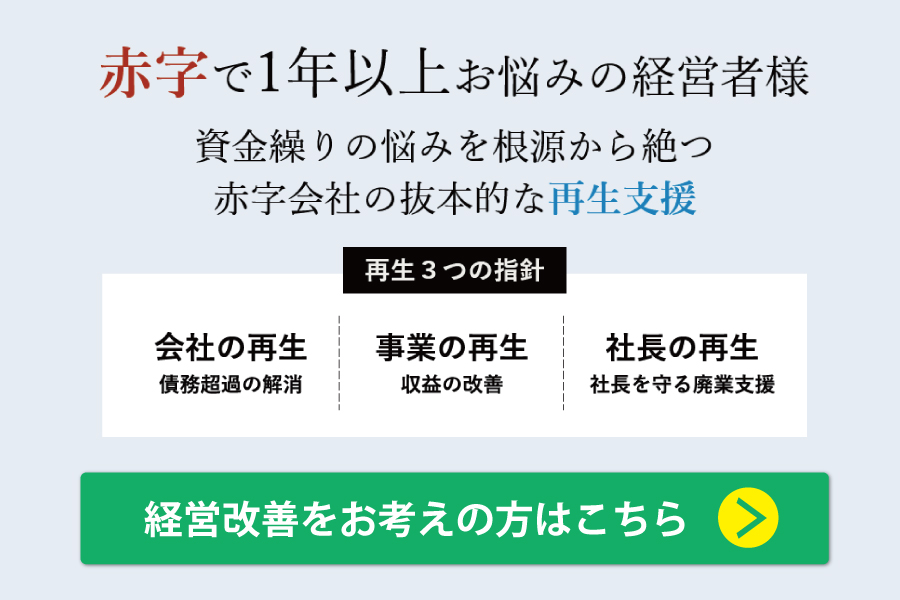

エクステンドでは、経営者からの無料相談を受け付けています。新たな資金調達を得たいや、返済・資金繰りなどの財務でお悩みでしたらお気軽にご相談ください。まずは下記バナーより「無料相談」をご利用ください。

資金繰り・資金調達など財務でお困りの方は「無料相談」をご利用下さい。

まとめ:赤字でもチャンスはある!正しく準備して挑もう

ここまで日本政策金融公庫から赤字企業が融資を引き出すためのポイントを詳しく解説してきました。赤字だからといって融資の道が閉ざされているわけではないということが、おわかりいただけたでしょうか。

私はこれまで約300社の中小企業の融資サポートを行ってきましたが、赤字企業の約65%が融資を獲得できています。重要なのは、赤字の事実ではなく、赤字の性質を正確に分析し、改善への道筋を明確に示すことです。公庫は単に「現在黒字か赤字か」だけでなく、「将来的な返済能力」を重視する政策金融機関なのです。

赤字企業が融資を受けるための鍵は、次の3つのポイントに集約されます。

1. 赤字の原因を明確に説明できること:一時的な要因なのか、構造的な問題なのか、戦略的な投資なのかを、具体的な数字を交えて説明します。

2. 説得力のある改善計画を示すこと:単なる希望的観測ではなく、具体的な施策と数値目標、そしてその根拠を明示した計画書を作成します。

3. 資金使途を明確にすること:借入金がどのように事業改善や成長につながるのか、投資効果を示し、返済原資との関連性を説明します。

そして、こうした準備を効果的に行うためには、経験豊富な財務の専門家のサポートを活用することも検討すべきでしょう。特に赤字が続いている企業や、過去に融資を断られた経験がある企業は、専門家の力を借りることで道が開ける可能性が高まります。

融資は事業再生や成長のための手段であり、目的ではありません。融資を受けるための準備過程は、自社の事業を客観的に見つめ直し、改善点を明確にする貴重な機会でもあります。この機会を活かし、融資獲得後の事業発展につなげていただきたいと思います。

チェックリスト付き:融資前に確認すべきこと

最後に、日本政策金融公庫への融資申請前に確認すべき事項をチェックリスト形式でまとめました。このリストを活用して、申請準備の漏れがないかを確認してください。

■ 財務状況の把握と分析

□ 過去3期分の決算書を用意し、赤字の推移と原因を分析しましたか?

□ 赤字の原因を「外部要因」と「内部要因」に分けて整理しましたか?

□ 月次の売上・利益推移を分析し、傾向や季節変動を把握していますか?

□ 商品・サービス別、顧客別の収益性を分析していますか?

□ 資金繰り表(今後12ヶ月分)を作成し、資金ショートの可能性を確認しましたか?

■ 事業計画の策定

□ 具体的な数値目標(月次ベース)を設定していますか?

□ 売上・利益計画の根拠を明確に示せますか?

□ 赤字脱却のための具体的な施策を明記していますか?

□ 施策ごとの実施スケジュールと担当者を決めていますか?

□ 計画達成のリスク要因とその対策を検討していますか?

■ 資金計画の具体化

□ 必要資金額の算出根拠は明確ですか?

□ 資金使途の内訳と優先順位を決めていますか?

□ 各資金使途の投資効果(回収見込み)を試算していますか?

□ 借入金の返済計画は資金繰り表に反映されていますか?

□ 返済原資の確保策は具体的ですか?

■ 申請書類の準備

□ 日本政策金融公庫の融資制度の中から、最適なものを選定しましたか?

□ 公庫所定の申請書類(借入申込書、事業計画書など)を準備しましたか?

□ 決算書や確定申告書の写しなど、必要書類を揃えましたか?

□ 補足資料(商品パンフレット、技術資料、受注見込み証明など)を用意しましたか?

□ 税理士に相談し、決算書の数値について説明できる準備をしましたか?

■ 面談の準備

□ 想定される質問事項とその回答を準備しましたか?

□ 赤字の原因と改善策を簡潔に説明できますか?

□ 業界動向や市場環境について説明できる資料を準備しましたか?

□ 自社の強みや差別化ポイントを明確に説明できますか?

□ 財務の専門家や税理士の同席を検討しましたか?

このチェックリストをすべてクリアできれば、融資獲得の可能性は格段に高まります。もし自社だけでの対応が難しい項目があれば、専門家のサポートを検討することをお勧めします。

最後に強調しておきたいのは、「赤字=融資不可」という思い込みを捨てることです。適切な準備と説明ができれば、赤字企業でも融資を受けられるチャンスは十分にあります。この記事が、資金調達に悩む経営者の皆様の一助となれば幸いです。

融資申請の準備は決して簡単なプロセスではありません。特に赤字企業の場合は、より緻密な準備と説得力のある説明が求められます。「ここからどう始めれば良いのか」「自社の状況で融資は可能なのか」といった不安や疑問があれば、財務の専門家に相談することをお勧めします。

エクステンドでは、経営者からの無料相談を受け付けています。新たな資金調達を得たいや、返済・資金繰りなどの財務でお悩みでしたらお気軽にご相談ください。まずは下記バナーより「無料相談」をご利用ください。